|

Une équipe d'astrophysiciens européens à laquelle ont participé des

laboratoires du CNRS (INSU) et du CEA (Dapnia/SAp)

[1] vient de découvrir, en

collaboration avec des collègues japonais et chinois, une des plus

étranges explosions d'étoiles jamais observées Cette explosion est

survenue le 9 octobre 2006 dans une galaxie lointaine située à plus

de 80 millions d'années-lumière et a été suivie pendant plus de

soixante jours par huit télescopes différents en Europe, Chine et

Japon. Les observations ont montré que l'astre qui s'est désintégré

était une étoile massive, de 15 à 25 fois la masse du Soleil, sans

doute constituée uniquement de carbone et d'oxygène. Ce

cataclysme rare a été précédé tout juste deux ans auparavant par un

bref flash lumineux. Ce signal avant-coureur, dont la signification

vient seulement d'être comprise, permettrait aux astronomes, s'il

s'avère être une règle générale, de repérer les étoiles se

trouvant aux tous derniers instants de leur existence et peut-être

même de "prédire" les explosions.

Ces résultats sont

publiés dans la revue

Nature

du 14 juin 2007.

Mort d'une étoile en direct

La découverte a été le fruit d'une

étroite

collaboration entre astronomes professionnels et amateurs. Tout a

commencé le 14 octobre 2004 quand l'astronome amateur

japonais Koichi Itagaki, grâce à un petit

télescope de 60 cm de diamètre, détecta un

objet dans la galaxie UGC4904

(dans la constellation du Lynx) dont la brillance avait

considérablement augmenté. Au début, il crut

assister

à l'explosion d'une "supernova",

phénomène lumineux qui accompagne l'effondrement

d'une étoile en fin de vie ; mais au lieu de

s'amplifier rapidement puis de décroitre lentement comme le font

les

Supernovae, l'objet disparut à

nouveau au bout de quelques jours seulement.

L'événement

fut donc catalogué comme un flash lumineux transitoire,

phénomène parfois observé pour des

étoiles massives très bleues ou LBV (pour

Luminous Blue Variables).

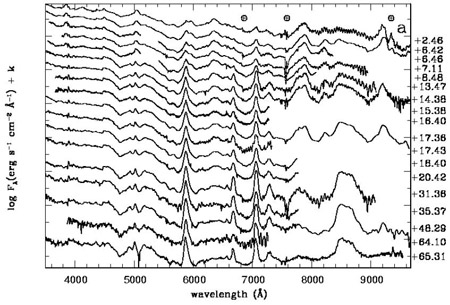

Photographie de la galaxie UGC4904 à trois

époques différentes. En octobre 2004, un objet lumineux fait son

apparition dans la partie extérieure à peine visible de la galaxie

durant quelques jours puis disparait. En septembre 2006, il est

toujours absent. Le 9 octobre 2006, il devient aussi lumineux que le

centre de la galaxie, émettant plus de lumière qu'un milliards

d'étoiles. La supernova, baptisée SN2006jc, atteindra une magnitude

apparente maximale de 14 avant de lentement décroitre. Sur l'image

du 29 octobre, elle est encore de 15.65. Il s'agit d'un cas unique

d'une explosion d'étoile précédée par un flash lumineux deux ans

auparavant.

Cliquer pour agrandir

Deux ans

après, le 9

octobre 2006, à exactement 18h03 Temps Universel,

l'astronome japonais signale

au même endroit une nouvelle

apparition mais cette fois-ci l'objet est plusieurs dizaines de fois

plus

lumineux. Un consortium européen travaillant sur les Supernovae

est

alors averti et une batterie de télescopes

[2] est

mobilisée, dans un effort collectif dirigé par

Andrea Pastorello du

Centre d'Astrophysique de

l'université de Belfast (UK).

Les

premières observations, obtenues à

l'Observatoire

de La Palma

(Espagne), révèlent une explosion

particulière. En effet dans le spectre (la répartition

de

la

lumière en fonction de

la longueur d'onde) de l'objet, il n'y a aucune trace

d'hydrogène ou

d'hélium, les

éléments les plus abondants dans les

enveloppes des étoiles. Il faut donc suivre l'évolution

de cet

objet au plus près. Le télescope de 193cm de l'Observatoire de Haute-Provence (celui-là même qui avait découvert la première

planète extra-solaire en

1995) entre en branle, sous l'impulsion de Michel Dennefeld (IAP-CNRS) qui coordonne la partie

française de la collaboration. Les télescopes ne sont

évidemment pas

inactifs, étant attribués de longs mois à

l'avance à divers

observateurs pour des programmes très variés : on applique

donc la

procédure habituelle en cas d'urgence, et l'observateur

présent au

télescope pour un tout autre programme est sollicité pour

collaborer.

C'est ainsi que Jean-Marc Bonnet-Bidaud (CEA-Saclay) est amené

à prendre son premier spectre de Supernova et s'enthousiasme pour ses

particularités. Les observations se poursuivent, nuit

après nuit,

la panoplie de télescopes mobilisés permettant de

surmonter les

inévitables aléas de la météo. Et oh

surprise, au bout d'une dizaine de

jours, apparaissent enfin

les

premières traces d'hélium dans le spectre de la

Supernova !

Un cœur massif...

Des observations sur près de trois mois

vont permettre de comprendre ces particularités.

La supernova baptisée SN2006jc (d'après son

numéro d'ordre de découverte dans

l'année [3]),

a atteint une luminosité maximale

caractéristique des plus

fortes explosions d'étoiles, plus d'un

milliard de fois celle du Soleil. Les astronomes avaient l'habitude de

classer ces explosions en deux grandes catégories : les

supernovae de type I ou de type II, correspondant à deux

types d'observations (et de phénomènes) totalement différents. Les

types I, caractérisées par de fortes raies de

silicium et pas

d'hydrogène dans le spectre de l'explosion, signalent la

désintégration d'une petite

étoile compacte, une naine blanche, rendue instable par une

accumulation de matière venant d'un compagnon. Les types II,

où

l'hydrogène et l'hélium dominent, marquent au contraire l'explosion d'une étoile massive. SN2006jc

ne correspond à aucune de ces catégories : elle a

été cataloguée dans une catégorie intermédiaire, les Ib/Ic.

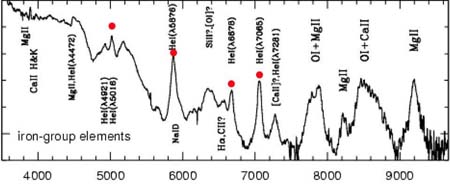

L'évolution du spectre de la supernova SN2006jc. L'échelle

à droite

indique la date après l'explosion (en jours). La répartition de la

lumière en fonction de la longueur d'onde (ici en

angströms)

montre l'absence totale d'hydrogène. Seules quelques raies

"étroites" d'hélium apparaissent au bout d'une dizaine de

jours. Toutes

les autres raies identifiées sont celles

d'éléments chimiques

"évolués"

(oxygène, magnésium, ...), provenant du cœur de

l'étoile. Le spectre du bas donne l'identification de quelques raies et

les raies étroites de l'hélium sont indiquées par des points rouges.

Ces cas très rares

ont

été découverts très

récemment : leur rareté est sans doute due

à la masse élevée de

l'étoile, probablement une

étoile de 60 à 100 masses solaires qui a perdu

une grande

quantité de masse auparavant. Le spectre observé est

alors

dominé par les éléments qui se trouvent dans son cœur, typiquement un

cœur de carbone et d'oxygène de 15 à 25 masses

solaires.

Si l'étoile n'a perdu que son enveloppe d'hydrogène au

cours de sa vie,

on observera encore des raies

d'hélium dans le spectre de l'explosion : la SN est

classée Ib.

Mais si elle a perdu et son enveloppe d'hydrogène, et son

enveloppe

d'hélium (ce qui est d'ailleurs la caractéristique des

étoiles de

Wolf-Rayet !), elle sera classée Ic. A noter que si la

classification est ici purement observationnelle (la

catégorie I

signifiant simplement l'absence d'hydrogène dans le spectre), du

point de vue de

la physique des objets, les types Ib/Ic sont de même nature que

les

type II ; les supernovae de type I "originales" sont maintenant

appelées Ia, pour bien faire la distinction entre les phénomènes.

Mais alors, d'où vient l'hélium observé au bout

d'une dizaine de jours ?

Une observation cruciale donne ici la réponse : lorsque

l'hélium est

observé dans les spectres de Supernovae, on constate en

général de très grandes

vitesses d'éjection (quelques dizaines de milliers de

kilomètres par

seconde), et les raies sont alors larges. Or, ici, les raies

d'hélium

observées sont étroites ! L'explication est alors limpide :

on sait que

les enveloppes d'étoiles sont éjectées à

faible vitesse lorsque ce

phénomène apparait au cours de leur vie, et elles

s'éloignent donc

lentement de leur étoile... Ici, l'onde de choc de l'explosion a

"rattrapé" au bout de quelques jours l'enveloppe

éjectée précédemment

et l'a "illuminée", donnant l'illusion d'un type Ib... Mais il

est clair qu'il s'agit bien de l'explosion d'une étoile massive, et l'on

voit

l'importance de l'observation suivie de ces objets pour une bonne

compréhension des mécanismes d'évolution et

d'explosion finale.

Signal d'alarme

Reste encore à comprendre le signal d'alarme envoyé deux

ans auparavant. Un peu comme pour

les tremblements de terre, les scientifiques connaissent

très peu d'événements avant-coureurs

capables de leur indiquer l'imminence d'une explosion

d'étoile. Depuis quelques années, on a

découvert que certaines étoiles massives

émettaient une brève et puissante

impulsion de rayons gamma, les célèbres "sursauts

gamma" mais ce très bref éclair intervient au

début même de l'explosion, laissant trop

peu de

temps aux astronomes pour se préparer.

Dans le cas de SN2006jc, la première augmentation

lumineuse

est intervenue deux ans plus tôt et semble identique

à ce

qui

est observé autour des LBV (Luminous Blue Variables),

ces étoiles

bleues

très massives, mais qui possèdent encore toute

leur

enveloppe d'hydrogène et d'hélium. A-t-on

assisté

alors à un dernier épisode de perte de masse qui

a brutalement

dépouillé une LBV de son enveloppe ? Aucune

théorie d'évolution ne semble l'autoriser en un

temps si

court. Il pourrait s'agir également d'une convulsion du

cœur même

de

l'étoile, un phénomène jamais

observé auparavant. Les chercheurs considèrent une

autre alternative possible: l'étoile pourrait être un

couple,

l'une aurait explosé tandis que la seconde serait une LBV

responsable du flash. Pour l'instant, ils espèrent pouvoir

bientôt

utiliser le télescope spatial Hubble pour rechercher cette

deuxième étoile qui aurait

alors survécu.

Ces

observations ont mis en

lumière l'efficacité de la

collaboration entre amateurs et professionnels et l'importance des

télescopes de petite et moyenne dimensions, plus facilement

disponibles et qui peuvent être mobilisés

rapidement et pendant des périodes continues. Ils pourraient en

particulier servir à surveiller

les candidats à la mort violente...

La supernova SN2006jc ouvre en effet des horizons nouveaux pour

prédire

les explosions d'étoiles massives. Jusqu'ici, il

était

impossible de déterminer l'imminence d'une explosion, mais si le

scénario décrit ci-dessus se confirme, les flashs

précurseurs seraient un signal précieux. Reste encore

à savoir si plusieurs convulsions (et flashs) ont lieu avant

l'explosion finale, ou si un seul événement

précède l'issue fatale. Une des LBV

proches

est l'étoile Eta-Carina qui est

célèbre pour son augmentation de

luminosité à la fin du 19e siècle :

l'événement de 1843 en a fait la deuxième

étoile la plus brillante du

ciel d'alors ! Aujourd'hui elle est redevenue invisible à

l'œil nu. Un

prochain sursaut lumineux pourrait annoncer son explosion imminente et définitive.

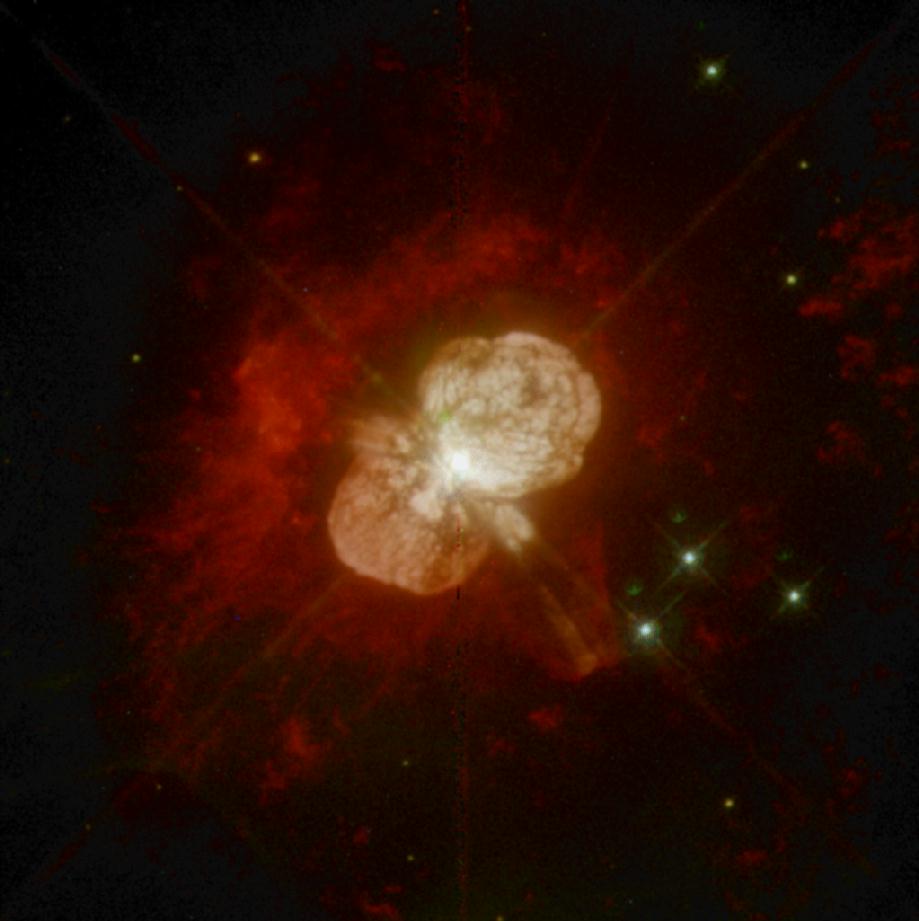

L'étoile Eta-Carina, photographiée ici par le Télescope Spatial

Hubble pourrait être un exemple proche similaire à SN2006jc. Située

à environ 8 000 années-lumière, l'étoile est très massive, sans

doute plus de 100 fois la masse du Soleil, peut être double et sans

doute très proche d'une explosion imminente.

Crédits NASA/Hubble

Michel Dennefeld et Jean-Marc Bonnet-Bidaud

Publication :

"A giant outburst two years before the core-collapse of a massive star"

A.

Pastorello, S. J. Smartt, S. Mattila, J. J. Eldridge, D. Young, K.

Itagaki, H. Yamaoka, H. Navasardyan, S. Valenti, F. Patat, I.

Agnoletto, T. Augusteijn, S. Benetti, E. Cappellaro, T. Boles, J.-M.

Bonnet-Bidaud, M.T. Botticella, F. Bufano, C. Cao, J.

Deng, M.

Dennefeld, N. Elias-Rosa, A. Harutyunyan, F. P. Keenan, T. Iijima, V.

Lorenzi, P. A. Mazzali, X. Meng, S. Nakano, T.B. Nielsen, J. V. Smoker,

V. Stanishev, M. Turatto, D. Xu, L. Zampieri

Publié dans la revue Nature du 14 juin2007,

pour une version électronique, voir astro-ph/0703663.

Voir les communiqués de presse du

CNRS et

du

CEA

(13 juin 2007).

Notes

:

[1] Collaboration française

:

Institut

d'Astrophysique de Paris (CNRS/UMR7095),

Observatoire

de Haute-Provence (CNRS/USR2207).

Service

d'Astrophysique du CEA/Dapnia

(CNRS/UMR 7158),

[2] Observations

: Les

observations ont été obtenues à

l'Observatoire

de Haute-Provence (Télescope 1.93m, CNRS, France),

l'Observatoire d'Asiago (Telescope Copernic 1,82m, Italie),

l'Observatoire Astronomique National de Chine (Télescope 2.16m,

BAO,

Xinlong Observatory, Chine)

et l'Observatoire de La Palma (Telescopio Nationale Galileo 3.58m,

Nordic Optical Telescope 2.56m, Liverpool Telescope 2.0m et William

Herchell Telescope 4.2m, Canaries, Espagne).

[3] Supernova.

Plusieurs centaines de supernovae sont découvertes chaque

année. Le nom

de la supernova correspond à l'année de sa

découverte suivie de lettres

indiquant son rang dans l'année. "SN2007a" est la

première supernova

découverte en

2007 et "SN2007aa" la 27e. SN2006jc est donc la 263e supernova

découverte en 2006.

|