LA MISSION SPATIALE EUCLID NOUS LIVRE SON PREMIER REGARD SUR L'UNIVERS LOINTAIN

Après le lancement réussi du satellite Euclid de l'ESA et sa mise en service l'été dernier, la collaboration publie six articles clés décrivant la mission. Dix articles compagnons illustrent les questions scientifiques qu'Euclid abordera grâce aux observations réalisées pendant la mise en service. Yannick Mellier (IAP) a conduit l'article de synthèse de la mission Euclid. Les scientifiques et ingénieurs de l'IAP ont contribué à l'article sur l'instrument VIS, fournissant la première image profonde de l'Univers capturée par la caméra VIS de Euclid. Hakim Atek (IAP) a dirigé le programme des « Early Release Observations » sur les amas de galaxies massifs Abell 2390 et 2764, ce qui démontre le potentiel immense d'Euclid à cartographier les structures de l'Univers grâce aux effets de lentille gravitationnelle. Ces articles et les données associées sont disponibles aujourd'hui et marquent le début des immenses retombées scientifiques attendues à partir des observations d'Euclid.

Figure 1 : Zoom sur l'amas A2390 qui fait partie des images obtenues dans le cadre du programme « Early Release Observations “Magnifying Lens” » (PI : H. Atek). L'image met en évidence la lumière intra-amas émise par les étoiles éjectées de leurs galaxies hôtes. Pour améliorer la visibilité, l'émission a été accentuée par rapport aux galaxies de l'amas. Il est généralement admis que cette émission diffuse trace la distribution spatiale de la matière noire dans l'amas et les filaments de la toile cosmique.

Figure 1 : Zoom sur l'amas A2390 qui fait partie des images obtenues dans le cadre du programme « Early Release Observations “Magnifying Lens” » (PI : H. Atek). L'image met en évidence la lumière intra-amas émise par les étoiles éjectées de leurs galaxies hôtes. Pour améliorer la visibilité, l'émission a été accentuée par rapport aux galaxies de l'amas. Il est généralement admis que cette émission diffuse trace la distribution spatiale de la matière noire dans l'amas et les filaments de la toile cosmique.

Crédits : ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi; CC BY-SA 3.0 IGO or ESA Standard Licence.

Imaginer Euclid

Depuis plus de deux décennies, les scientifiques cherchent à comprendre l'origine de l'expansion accélérée de l'Univers, interprétée sous la forme d'énergie noire, et la nature de la matière noire, deux componsantes qui façonnent l'Univers à grande échelle. Les trajectoires des rayons lumineux traversant l'Univers sont légèrement déformées par la présence de matière noire. L'effet est si infime que de nombreuses galaxies sont nécessaires afin de le détecter. Les scientifiques, notamment à l'IAP, ont mesuré cet effet avec succès au début des années 2000. Il est vite devenu évident que cette mesure pouvait fournir une sonde performante de la géométrie de l'Univers, fournissant une méthode indépendante et puissante pour contraindre simultanément la nature de la matière noire et de l'énergie noire. Cependant, faire ces mesures avec des observations au sol, impactées par les distorsions atmosphériques, est difficile. La construction d'un observatoire spatial dédié était nécessaire pour faire une mesure définitive. Par ailleurs, les scientifiques ont développé des méthodes basées sur la structuration des galaxies pour aussi mesurer la géométrie de l'Univers. Euclid, avec les instruments VIS (VISible instrument) et le spectromètre infrarouge NISP (Near Infrared Spectro Photometer), est conçu pour effectuer une mesure simultanée des deux effets sur plus d'un milliard de galaxies dans tout le ciel extragalactique, promettant de nouvelles perspectives sur le modèle cosmologique.

Euclid apportera des images à haute résolution, à grand champ, et des mesures de distance sur presque tout le ciel extragalactique. Il aura un impact transformateur sur toute l'astronomie extragalactique. Les six articles publiés aujourd'hui présentent six aspects différents de la science Euclid. Nous mettons ici en lumière la contribution importante de l'IAP à deux de ces articles, ainsi qu'un des articles sur les « Early Release Observations », qui démontre la puissance des observations spatiales à grand champ.

L'IAP et les premiers articles clés d'Euclid

L'article « Euclid Overview », dirigé par le responsable du consortium Yannick Mellier, confirme que le télescope et les instruments fonctionnent comme prévu. Notamment, les équipes de l'IAP ont permis de démontrer que le satellite peut répondre aux exigences de la mission.

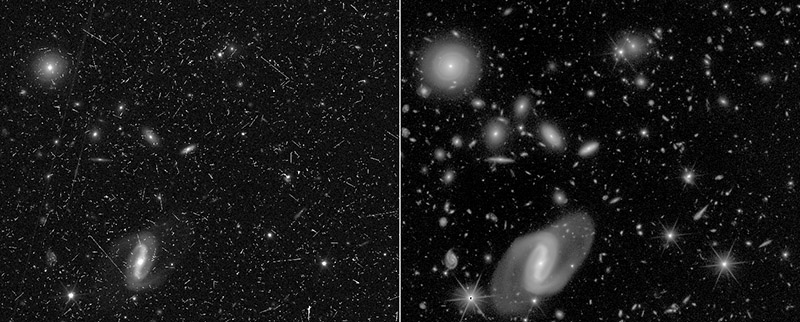

Figure 2 : Une petite section (2.′5 × 2.′0) des images VIS du champ profond Euclid prises en août dernier. Le panneau de gauche montre une exposition unique non traitée avec des rayons cosmiques clairement visibles. Le panneau de droite montre une pile traitée couvrant la même zone et combinant 42 expositions à l'aide du pipeline OU-VIS, révélant clairement des galaxies faibles et lointaines.

Figure 2 : Une petite section (2.′5 × 2.′0) des images VIS du champ profond Euclid prises en août dernier. Le panneau de gauche montre une exposition unique non traitée avec des rayons cosmiques clairement visibles. Le panneau de droite montre une pile traitée couvrant la même zone et combinant 42 expositions à l'aide du pipeline OU-VIS, révélant clairement des galaxies faibles et lointaines.

Crédits : ESA, Euclid, Euclid Consortium, NASA

L'article sur la caméra visible Euclid (VIS) (Cropper et al.) décrit la caméra optique haute résolution de 609 mégapixels de la mission, la plus grande jamais envoyée dans l'espace. Les équipes de l'IAP (OU-VIS) ont dirigé le développement de logiciels automatisés pour traiter ses données. L'article démontre les performances de la caméra avec les premières images profondes de l'Univers basées sur les données de mise en service. L'IAP est impliqué dans la simulation des observations d'Euclid depuis le début de la mission. Patrick Hudelot co-dirige l'équipe de simulation des images Euclid, dont les travaux ont déjà été décrits dans une précédente publication.

Les « Early Release Observations » d'Euclid

Un deuxième groupe d'articles publiés aujourd'hui met en lumière le potentiel scientifique d'Euclid, couvrant des sujets allant des nébuleuses proches aux amas de galaxies. Un article dirigé par le chercheur de l'IAP Hakim Atek démontre la capacité d'Euclid à identifier des sources lointaines et des amas de galaxies, à révéler la matière noire à grande échelle et la lumière intra-amas dans les amas de galaxies, et à étudier les galaxies massives précoces, mettant en évidence son grand champ de vision et son impact sur la compréhension des structures précoces de l'Univers.

Ces articles et les ensembles de données associés sont disponibles maintenant sur le site du consortium et seront publiés sur arXiv/HAL ce vendredi.

L'équipe Euclid à l'IAP

Yannick Mellier, Tancrède Ménard, Simon Berquez, Emily Diomat (ECL-SO) ; Patrick Hudelot, Sophie Huot (OU-SIM); Clotilde Laigle, Sylvain Mottet, Catherine Grenet, Thomas Flanet, Olivier Hérent, H. J. McCracken, Kane Nguyen-Kim, Frank Soldano (OU-VIS) ; Hakim Atek (PU-Lead), Grégoire Aufort, Emma Aycoberry, Karim Benabed, Valérie de Lapparent, Simon Ding, Florence Durret, Matthew Ho, Tristan Hoellinger, Florent Leclercq, Axel Lapel, Gary Mamon, Ben Wandelt, Rémi Fahed, Guilhem Lavaux, Pierre Guillard, Céline Gouin, Jean-Philippe Beaulieu, Clément Ranc, Brigitte Rocca.

Lien

![]() Le communiqué sur le site du CNRS-INSU

Le communiqué sur le site du CNRS-INSU

![]() Le communiqué sur le site de l'ESA, le 23 mai 2024

Le communiqué sur le site de l'ESA, le 23 mai 2024

![]() Les publications sur le site du consortium Euclid

Les publications sur le site du consortium Euclid

Contacts

- Hakim Atek

Institut d'astrophysique de Paris, CNRS, Sorbonne Université

Hakim [point] Atek [à] iap [point] fr - Patrick Hudelot

Institut d'astrophysique de Paris, CNRS, Sorbonne Université

Patrick [point] Hudelot [à] iap [point] fr - Henry Joy McCracken

Institut d'astrophysique de Paris, CNRS, Sorbonne Université

hjmcc [at] iap [dot] fr

Mise en page : Jean Mouette

Mai 2024